「通学カバンが重すぎて、毎日の登下校がつらい」 そんな悩みを抱える高校生は少なくありません。教科書やノート、タブレットに加え、部活の道具やお弁当、水筒なども持ち歩くことで、カバンの重量が10kgを超えることも珍しくないのです。

特に成長期の高校生にとって、過剰な荷重は肩こりや姿勢悪化、腰痛など健康面でのリスクも無視できません。親としても「どうにかしてあげたい」と感じる問題でしょう。

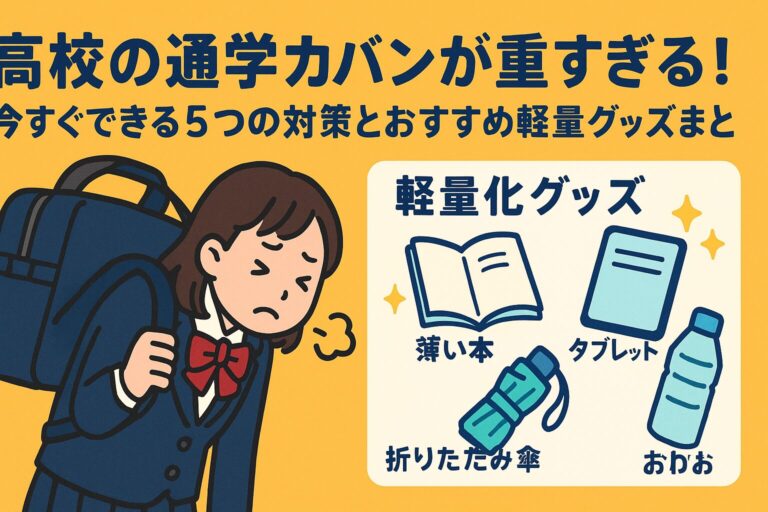

本記事では、通学カバンが重くなる原因を明らかにしたうえで、今日から取り入れられる現実的な軽減対策を紹介します。実際に使える便利なアイテムから、習慣の見直しまで、身体への負担を減らす具体策をお伝えします。

毎日の登下校が少しでもラクになるよう、あなたやお子さんに合った方法を見つけてください。

コンテンツ

高校生の通学カバンが重すぎる問題とは?

平均10kg超!現役高校生の荷物事情

近年、高校生の通学カバンが「重すぎる」と話題になっています。実際に中身を量ってみると、10kg以上のケースも珍しくなく、15kgを超えることすらあります。

この重さは、短期の海外旅行で持ち歩くスーツケースと同等です。特に坂道通学や電車移動を伴う生徒にとって、毎日の通学はまさに“苦行”とも言えるほどの負担となっているのが現状です。

では、なぜここまで重たくなってしまったのでしょうか?その原因を深掘りしてみましょう。

教科書の大型化とデジタル端末の追加

まず第一に挙げられるのが、教科書の大型化とページ数の増加です。脱ゆとり教育の流れで教材が増え、さらに参考書・資料集・辞書類などもセットで持ち歩くことが求められるようになりました。

加えて、最近はタブレットやノートPCの導入が進み、1kg前後の端末を毎日持ち歩くケースも一般的に。これがさらなる重量化に拍車をかけています。

紙の教材+電子機器という“二重装備”が、通学バッグの重さを押し上げているのです。

部活・塾・持ち物の多様化が拍車をかける

高校生の生活は、授業だけではありません。放課後には部活動があり、帰りには塾へ直行する生徒も多く存在します。そのため、体操服や楽器、塾用教材なども荷物に追加され、さらに重くなります。

水分補給のために持参するステンレス製の水筒も、500ml〜1Lクラスでは1kg近くなることも。しかもそれが毎日となれば、身体への負担は計り知れません。

このように、多様化する高校生活に合わせて「必要な荷物」も増加しているのです。

高校生が実践できる!重さを軽減する通学グッズ

肩の負担を軽くする「減圧ストラップ」

通学バッグの重さを感じる一番の原因は「肩への負担」にあります。そこでおすすめしたいのが、肩ベルトに取り付けるタイプの減圧ストラップです。

これは、クッション性のあるパッドを肩紐に装着し、荷重を分散させるグッズで、テレビでも紹介され話題になりました。体感として30%ほど軽く感じられるという声もあり、すでに多くの高校生が活用しています。

装着はマジックテープで固定するだけと簡単で、黒を基調としたシンプルなデザインが多く、制服にも違和感なくなじみます。さらに反射板付きのモデルもあり、夜道の通学にも安心です。

バッグのブレを防ぐ「チェストストラップ」

もう一つのおすすめアイテムが、バッグの肩紐どうしを胸元でつなぐ「チェストストラップ」です。このストラップはバッグと身体を密着させ、歩行時のブレを防ぎ、疲労を軽減してくれます。

特に自転車通学や、満員電車で立つことが多い高校生にとって、バッグが動かないというメリットは大きいでしょう。姿勢も安定しやすくなり、肩や腰への負担も軽減されます。

チェストストラップは後付けも可能で、Amazonなどで1,000円前後から購入可能です。バックパックに標準装備されているタイプもあるので、リュック選びの基準にもなります。

通学向けに開発された軽量・防水リュック

重さの軽減に直結するのが、リュック自体の見直しです。最近では、通学専用に開発された軽量で機能性の高いリュックが多数販売されています。

たとえば、30Lクラスで撥水加工済、PCポケット・チェストストラップ・クッションパッド付きといった仕様のものが人気です。ノースフェイスやコールマン、フットマークなどのブランドが定評があります。

注意すべきは「自立性」と「肩ベルトの幅」。リュックが型崩れせずに立つ構造になっていると、荷重が一定にかかるため疲れにくく、肩ベルトが広めのものは重量を広い面で分散できます。

防水性能があれば、雨の日も安心して教科書やタブレットを持ち歩けるため、長期的に見ても利便性が高いでしょう。

習慣の見直しでカバンの中身を減らすコツ

「置き勉」を活用して教科書の持ち歩きを減らす

通学カバンを軽くする最も効果的な方法の一つが、「置き勉」を活用することです。つまり、学校と自宅で使う教材を分け、持ち帰りの頻度を減らす工夫です。

特に重たい教科書や資料集、辞書類は、2セット用意しておくと通学が一気に楽になります。金銭的な負担はあるものの、身体への負担を減らす効果は絶大です。

ただし、教科書は一般の書店で手に入らないケースが多く、教科書供給会社に直接問い合わせる必要があります。ネット販売を行っているところもあり、購入のハードルは以前より下がっています。

「資料のPDF化」でタブレットに集約する

学校から配布されるプリントや補助教材など、紙の資料がカバンの重量を増す原因になっていることもあります。これらをPDF化して、タブレットに保存しておく方法が近年注目されています。

専用スキャナーがなくても、スマートフォンのカメラで撮影し、PDF化アプリを使えば簡単にデータ化可能です。とくに今学習している単元だけを保存しておくと、検索性も高まり、持ち歩く資料を大幅に減らせます。

また、学校で配布されたPDFデータをそのままタブレットにダウンロードして使うケースもあり、デジタル活用の幅はどんどん広がっています。

ノートの「ルーズリーフ化」や「軽量ノート」で軽減

意外と見落とされがちなのが、ノートの重さです。1冊ずつは軽くても、全教科分を持ち歩けば500g以上になることも。そこで、ルーズリーフを使い、必要なページだけ持ち歩く方法が有効です。

また、紙の厚みを抑えた軽量ノート(たとえばコクヨの「スマートキャンパス」など)を活用するのもおすすめ。紙が薄くても書き心地は十分で、従来のノートと比べて大幅に軽くなっています。

ノート1冊の重さは小さいようで、積み重なれば大きな差になります。こうした細かな工夫を積み重ねることで、通学時の負担は確実に軽減できます。

通学カバンの「中身の整理術」と収納の工夫

重いものは背中側に!基本の荷重バランス

リュックの中身の配置によっても、背負ったときの“重さの感じ方”は大きく変わります。もっとも重要なのは、重いものをできるだけ背中側(リュックの内側)に配置することです。

これは、重心が身体に近くなることでバランスが安定し、肩や腰への負担が軽減されるためです。逆に、重たい教科書やPCをリュックの外側に入れると、カバンが引っ張られるように感じて非常に疲れやすくなります。

まずはカバンの構造を確認し、教科書やタブレットなどの重たい荷物を背面側に配置するクセをつけましょう。

ポーチや仕切りで「迷子防止」と「偏り回避」

通学カバンの中が雑然としていると、荷重が偏って肩や腰への負担が増すだけでなく、必要なものがすぐに取り出せずストレスにもなります。

おすすめなのが、筆箱・イヤホン・予備マスクなどの小物類をカテゴリ別にポーチへまとめる方法です。ポーチを使えばリュック内の荷物が安定し、物の出し入れもスムーズになります。

また、リュックに複数のポケットや仕切りがある場合は、それぞれの用途を明確に決めておくと整理がしやすく、習慣化もしやすくなります。

濡れ・破損防止に役立つアイテムを活用

教科書やノート、タブレットなどの“命綱”とも言える学用品は、雨や衝撃から守ることも大切です。まず、雨天時の対策としては、撥水加工されたリュックを選ぶのが理想ですが、それが難しい場合は市販の「リュック用レインカバー」の使用がおすすめです。

また、タブレットやノートPCには専用のクッションケースを使用し、リュック内での衝撃を緩和しましょう。中にはリュック自体にパッド付きのPC収納ポケットがあるタイプもあり、こちらも非常に有用です。

さらに、教科書類をクリアファイルや薄型のブックケースで保護すれば、雨や折れから守れます。整理と保護を兼ね備えたアイテム活用は、通学の質を一段と高めてくれます。

身体の成長期にこそ意識したい「体への影響と予防策」

10kg超の通学カバンがもたらす体へのリスク

成長期にあたる中高生の身体にとって、毎日10kgを超える荷物を背負うことは大きな負担です。専門家によれば、子どもが安全に持てる荷物の目安は体重の10〜20%までと言われています。

たとえば、体重50kgの高校生であれば、理想的な荷物の重さは5〜10kgが限度。にもかかわらず、平均的な通学カバンの重さは軽く10kgを超えており、慢性的な肩こりや腰痛、さらには背骨の歪みといった症状に繋がるリスクが指摘されています。

日々の無理な負荷は、今は問題がなくても数年後に身体の不調として表面化することもあり、注意が必要です。

姿勢の悪化と運動機能への影響

重い荷物を長時間背負うと、自然と前かがみの姿勢になり、猫背や巻き肩の原因になります。特にスマートフォンの長時間使用と相まって、姿勢の悪化が加速しやすい環境にあるのが現代の高校生です。

また、左右どちらかの肩だけにバッグをかける習慣も、筋肉のバランスを崩す原因に。これにより、骨格や筋肉の発達に偏りが生じ、将来的に腰痛や肩こりに悩まされるリスクが高まります。

姿勢の乱れは集中力や学習効率にも影響を与える可能性があるため、早い段階で意識して対策を講じることが重要です。

体を守るためにできる簡単な日常ケア

通学カバンを軽くすることはもちろん大切ですが、それに加えて日常のケアも忘れてはいけません。たとえば、以下のような方法で身体の負担を和らげることが可能です。

・朝と夜に簡単なストレッチで肩・腰をほぐす ・正しい姿勢を意識して座る・立つ・歩く ・片側に偏らないように両肩でリュックを背負う ・荷物の重さに応じてストラップの長さを調整する

また、休日などに軽い運動(ウォーキングや体幹トレーニング)を取り入れることで、筋肉の柔軟性と耐久性を高めることができ、カバンの重さにも強くなります。

身体が成長するこの時期に正しいケアを行っておくことは、将来の健康維持にもつながります。

まとめ:重い通学カバンの悩みは“工夫と選択”で解決できる

高校生の通学カバンが重すぎる問題は、単なる不便さではなく、健康や学習効率にも大きく関わる深刻な課題です。10kgを超える荷物を毎日背負い続けることで、姿勢の悪化や慢性的な痛みに繋がる恐れもあります。

しかし、だからといって教科書やタブレット、部活道具を減らすのは難しい現実があります。そこで重要になるのが、「重さを軽く感じる工夫」と「体への負担を減らす対策」です。

本記事で紹介した以下のポイントを実践することで、日々の通学が確実にラクになります。

・減圧ストラップやチェストストラップで肩の負担を軽減 ・軽量・防水・自立型の機能性リュックを選ぶ ・置き勉・PDF化・軽量ノートで中身をミニマルに ・重い物は背中側に配置、整理術で偏りを防ぐ ・ストレッチや正しい姿勢で身体をケア

どれもすぐに始められる対策ばかりです。今日から一つでも取り入れて、快適な通学スタイルを目指してみてください。

日々の通学が少しでも軽く、そして安全で健康的なものになることを願っています。