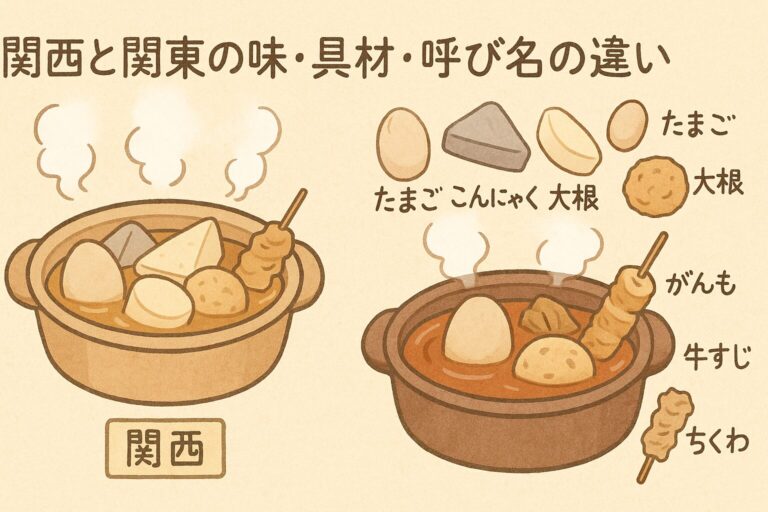

寒い季節になると食卓に並ぶ定番料理のひとつがおでんです。しかし、同じ「おでん」と呼ばれる料理でも、関東と関西ではだしの味付けや具材、さらには呼び名までも異なります。関東では濃い色と甘辛い味が特徴的なのに対し、関西では薄口しょうゆを使ったあっさりとした味付けが好まれます。また、入っている具材にも大きな違いがあり、地域性や食文化が色濃く反映されています。本記事では、関東と関西それぞれのおでんの特徴や定番の具材、そして歴史的な背景まで詳しく解説し、あなたの「おでん理解」を一層深めていきます。

関東風おでんの特徴と魅力

濃いめのだしと甘辛い味付け

関東風おでんの最大の特徴は、濃い色としっかりした味わいです。だしは昆布と鰹節をベースに取り、その後に濃口醤油を加えます。さらに、みりんや砂糖で甘みを足し、酒で香りを整えるため、深いコクと甘辛さが際立ちます。醤油の色が具材全体に染み込み、見た目にも食欲をそそる仕上がりになります。長時間煮込むことで、具材の芯まで味がしみ渡り、寒い日に一層おいしく感じられます。

関東ならではの定番具材

関東おでんでは、大根や卵、こんにゃくといった全国共通の具材に加え、独特な練り物が多く登場します。代表的なのが「ちくわぶ」「はんぺん」、そして魚のすり身を固めた「すじ」です。ちくわぶは小麦粉を原料にもちもちとした食感を持ち、はんぺんは山芋を練り込んだふわふわ食感が特徴です。また、関東で「すじ」と呼ばれる具材は牛肉ではなく魚すり身で、コリコリした軟骨がアクセントになっています。

煮込み時間と味のしみ込み

関東風おでんは、比較的長時間煮込む傾向があります。これは具材にしっかりと味を染み込ませるためで、特に大根や卵などは時間をかけて煮込むことで旨味を存分に吸収します。そのため、翌日以降に食べるとより一層おいしさが増すとも言われています。こうした調理法は、寒い関東の冬に温かさと満足感を与える食文化の一部となっています。

関西風おでん(関東煮)の特徴と魅力

薄口しょうゆを使ったあっさり味

関西風おでんは「関東煮(かんとだき)」とも呼ばれ、だしの色が薄く、あっさりとした味わいが特徴です。昆布と鰹節でしっかりとだしを取り、味付けには薄口しょうゆを使用します。さらに塩やみりんで整えることで、素材本来の色や風味を生かした上品な仕上がりになります。色が淡いからといって塩分が少ないわけではなく、薄口しょうゆは濃口しょうゆよりも塩分が高めのため、味の輪郭ははっきりしています。

個性的で豪華な具材

関西おでんの魅力は、他地域ではあまり見られない具材の豊富さにあります。代表的なのが「牛すじ」「タコ」「クジラ」です。牛すじは串に刺して煮込まれ、ほろほろと崩れる食感と濃厚な旨味がだしに溶け出します。タコ足は噛むほどに味わい深く、だしに磯の香りを添えます。クジラは「コロ」(皮を揚げて乾燥させたもの)や「さえずり」(舌)として使用され、独特の風味と食感が楽しめます。これらは歴史的にクジラ食文化が根付いていた関西ならではの存在です。

素材を引き立てる煮込み方

関西風おでんでは、長時間ぐつぐつと煮込むよりも、適度な火加減でやさしく煮含める方法が好まれます。土鍋よりも保温鍋を使う家庭も多く、具材が崩れず、見た目も美しい仕上がりになります。味がしみ過ぎないため、それぞれの具材が持つ旨味や食感を楽しむことができ、上方料理の繊細さが感じられます。関西風はコンビニおでんのベースにもなっており、全国的にも広まりつつあります。

おでんと関東煮の呼び名と歴史

おでんのルーツは味噌田楽

おでんの始まりは室町時代に流行した「味噌田楽」です。当時は豆腐やこんにゃくを串に刺し、甘味噌をつけて食べるものでした。江戸時代になると、味噌田楽が庶民に親しまれ、やがて煮込み料理として発展。味噌ではなく濃口しょうゆで煮込むスタイルが生まれ、これが現在の煮込みおでんの原型となりました。「おでん」という呼び名は、田楽の「田」に丁寧語の「御」をつけた女房言葉から来ています。

関東煮(かんとだき)の誕生

関西におでんが伝わった際、当初は「煮込み田楽」として受け入れられました。しかし、もともと関西には「焼かない田楽」も存在しており、混同を避けるために関東から来た煮込み料理を「関東煮」または「関東炊き」と呼ぶようになったとされます。また、大正時代の関東大震災をきっかけに、関西風のあっさりおでんが関東に一時広まったこともあり、この呼び名がさらに浸透しました。

呼び名の地域差と変化

関西では1990年代頃までは「関東煮」という呼び名が一般的に使われていましたが、現在は「おでん」という名称が主流になっています。ただし年配層や老舗店では今も「関東煮」と呼ばれることが多く、看板やメニューにもその名が残ります。一方で関東では「関東煮」という呼称はほとんど使われず、全国的にも「おでん」という言葉が定着しつつあります。呼び名の変化にはコンビニの普及が大きく影響しています。

関東と関西に共通する具材と全国のおでん文化

全国共通の定番具材

地域ごとに特色があるおでんですが、大根・卵・こんにゃく・練り物は全国的に共通する定番具材です。大根は柔らかく煮込み、だしをたっぷり吸わせることで主役級の存在感を放ちます。卵は半熟ではなくしっかりと火を通し、黄身にだしが染み込んだ奥深い味わいが魅力です。こんにゃくは形や厚みに地域差があり、練り物もさつま揚げやちくわなど様々な種類があります。

コンビニおでんの地域ごとの差別化

コンビニ各社はおでんを全国展開していますが、実は地域ごとにだしの配合を変えています。たとえばちくわぶは関東と山梨県でしか扱われず、中国・四国では鯛入りちくわが登場します。北海道では味噌だれを添えたり、九州では鶏だしをベースにしたりと、地域の味覚に合わせた工夫が凝らされています。こうした差別化は、地元の人にとって馴染みやすく、旅行者には新鮮に感じられる魅力となっています。

全国各地の個性的なおでん

おでん文化は関東と関西だけでなく、全国各地で独自に発展しています。北海道ではホタテやツブ貝など海の幸が豊富で、青森では煮込みおでんに生姜味噌だれをつけて食べます。静岡は黒い濃口しょうゆのだしに黒はんぺん、名古屋は八丁味噌仕立て、金沢はカニ面や車麩が特徴的です。博多では餃子巻き、沖縄では豚足入りのおでんが楽しまれています。こうした地域性は、おでんを単なる冬の定番から、ご当地グルメとして楽しめる存在にしています。

家庭で楽しむおでん再現法とまとめ

関東風を家庭で作るコツ

関東風おでんを再現するには、まず昆布と鰹節で濃いめのだしを取ることが基本です。その後、濃口しょうゆ、みりん、砂糖、酒を加えて甘辛く仕上げます。具材は大根や卵、こんにゃくのほか、ちくわぶやはんぺん、魚すじなどを加えるとより本格的になります。煮込み時間を長めに取り、翌日に食べると味がさらに深まります。鍋の色や香りがしっかりと立つのが関東風の醍醐味です。

関西風を家庭で作るコツ

関西風おでんは、昆布と鰹節でだしを取り、薄口しょうゆと塩、みりんで味を整えます。具材は大根や卵、こんにゃくのほか、牛すじやタコ、クジラを加えると一気に関西らしさが増します。煮込みすぎず、やさしく煮含めることで素材の色と形を保ちながら、だしの旨味をしっかり移します。保温鍋を活用すると、煮崩れを防ぎつつ温かさをキープできます。

まとめと楽しみ方の提案

関東と関西のおでんは、だしの味付けや具材、歴史背景に至るまで大きく異なります。関東は濃い色と甘辛い味、関西は淡い色とあっさりした味が特徴で、それぞれの地域性が色濃く表れています。全国各地にはさらに多彩なおでん文化が存在し、旅行先で食べ比べる楽しみもあります。家庭でも地域の特色を取り入れたり、複数のスタイルをミックスしてオリジナルおでんを作るのもおすすめです。寒い季節の食卓を、おでんで温かく彩ってみてはいかがでしょうか。