コンテンツ

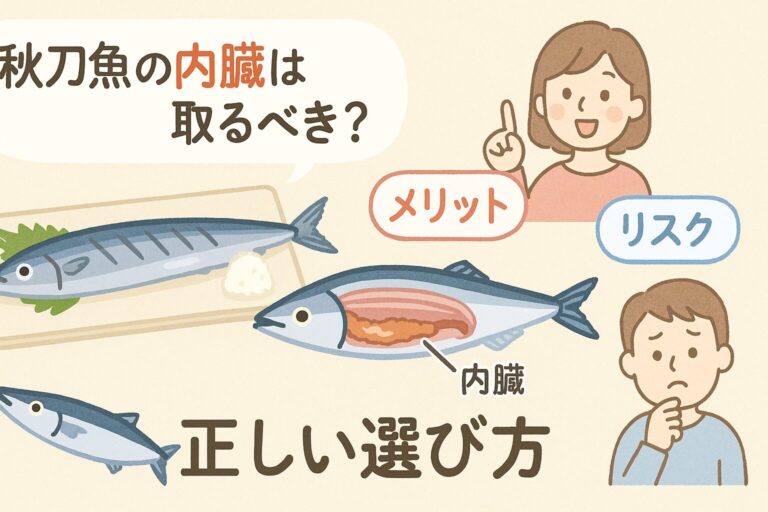

秋刀魚の内臓は取るべき?迷う人が知っておくべき基本

なぜ秋刀魚の内臓を取るべきか迷うのか

秋になると店頭に並ぶ脂ののった秋刀魚。そのまま塩焼きにして丸ごと食べるのが定番ですが、ここで多くの人が悩むのが「内臓(はらわた)は食べるべきか、それとも取るべきか?」という問題です。

見た目のインパクトや独特の苦味、寄生虫の存在などが不安材料として挙げられます。また、スーパーで販売されている切り身魚の多くは内臓が除去されているため、内臓付きの魚に慣れていない人も増えてきました。

一方で、グルメ志向の人々や年配の方には「内臓を食べてこそ秋刀魚の本当の味が楽しめる」とする意見も根強く存在します。こうした背景から、どちらが正しいのか判断に迷う人が多いのです。

秋刀魚の内臓に含まれるリスクと安全性

秋刀魚の内臓には、一定のリスクが存在します。特に「アニサキス」などの寄生虫が含まれている可能性があり、これを生の状態で摂取すると激しい腹痛や嘔吐を引き起こすことがあります。

しかし、厚生労働省のガイドラインによれば、内臓を含む魚を70度以上で1分以上しっかり加熱すれば、寄生虫や細菌は死滅するとされています。つまり、正しい調理法を守れば安全に食べることが可能です。

また、秋刀魚は「無胃魚」という胃を持たない魚で、他の魚に比べて内臓に未消化の餌が残りにくいという特徴があります。これにより、内臓の臭みや雑味が少なく、比較的食べやすいとされているのです。

食べる派と取る派の意見比較

「食べる派」の主張は、秋刀魚本来の風味を味わうには内臓が欠かせないというものです。内臓のほろ苦さは、身の甘みや脂のコクと絶妙なコントラストを生み出し、日本酒との相性も抜群。食文化としても評価されています。

一方、「取る派」は安全性や味の好みを重視します。特に小さな子どもや内臓の苦味が苦手な人には、取り除いたほうが食べやすく、安心して楽しめると考える人が多いです。

どちらの意見も根拠があり、優劣はつけられません。重要なのは「自分にとってどちらが合っているか」を知ることです。次の見出しでは、内臓を食べるメリットについて詳しく解説します。

秋刀魚の内臓はなぜ“食べる派”に支持されるのか

苦味の魅力と“通”の味わい

秋刀魚の内臓を好んで食べる人の多くは、その「苦味」に価値を感じています。

この苦味は、コーヒーのブラックや高カカオチョコレートにも似た、大人の味わいです。慣れてくると、逆に内臓がないと物足りなさを感じるようになる人もいるほどで、「秋刀魚は内臓が主役」と考える食通も少なくありません。

また、塩焼きにしたときの内臓は、脂とともに焼き上がることで苦味の中に旨味が凝縮され、身とのバランスが非常に良くなります。この味の奥深さこそが、“通”に愛される理由です。

栄養価の高さと健康への期待

秋刀魚の内臓は、単に風味豊かなだけではなく、栄養面でも非常に優れています。特に、ビタミンAやB12、鉄分、カルシウムなどのミネラルを豊富に含んでおり、疲労回復や免疫力向上に効果が期待できます。

さらに、DHAやEPAといった不飽和脂肪酸も多く含まれており、脳の活性化や血流改善、生活習慣病予防にもつながります。これらの栄養素は現代人に不足しがちなため、内臓を積極的に取り入れることで、栄養バランスを補うことができるのです。

管理栄養士の間でも「内臓の栄養を捨てるのはもったいない」との声があり、健康志向の人々からも内臓は注目されています。

日本文化と“丸ごと食べる”習慣

秋刀魚の内臓を食べるという習慣は、単なる好みの問題ではなく、日本の食文化にも深く根付いています。

古くから日本では「魚を丸ごと食べること」が美徳とされており、捨てる部分を極力減らすことが料理人の腕ともされてきました。内臓の苦味と身の甘味を一緒に楽しむ「調和」の美学も、和食の精神に通じています。

さらに、秋刀魚の内臓は酒肴としても重宝され、日本酒や焼酎との相性は抜群です。塩焼きとすだち、日本酒一杯というシンプルな組み合わせが、日本の秋を象徴する風景として、多くの人の記憶に残っています。

秋刀魚の内臓は食べない方がいいケースとは?

鮮度が落ちている場合

秋刀魚の内臓を食べるうえで最も重要な条件の一つが「鮮度」です。魚は時間が経過するとまず内臓から傷み始め、見た目にはわかりにくくても内部では腐敗が進行していることがあります。

特に、内臓が溶けて白くにじみ出るような状態で焼き上がった秋刀魚は、すでに内臓の劣化が進んでいる可能性が高いです。味の劣化だけでなく、食中毒のリスクも否定できません。

目が濁っていたり、下あごの先が黄色くない秋刀魚は鮮度が落ちている兆候。こうした個体の内臓は無理に食べるべきではありません。

寄生虫のリスクが懸念されるとき

秋刀魚の内臓には、まれに「アニサキス」や「ラジノリンクス」といった寄生虫が存在することがあります。これらは加熱すれば死滅しますが、生焼けや不十分な調理ではリスクが残ります。

特に見た目で確認できない場合もあり、寄生虫が原因で激しい腹痛や嘔吐を起こすケースも報告されています。そのため、内臓を食べる際は、十分な加熱が不可欠です。

家庭用グリルやフライパンでは加熱ムラが起きやすいため、自信がない場合や体調に不安があるときは、内臓を取り除く選択も有効です。

苦味や食感が苦手な場合

秋刀魚の内臓は独特の苦味と、ややざらついた食感があるため、好みが大きく分かれます。特に子どもや魚の内臓に慣れていない人にとっては、内臓の味や見た目が抵抗感の原因となることも少なくありません。

この場合、無理に食べる必要はありません。苦手なものを我慢して食べることがストレスにつながるだけでなく、せっかくの旬の味わいを台無しにしてしまうこともあります。

なお、内臓を除去したうえで塩焼きにし、大根おろしやポン酢でさっぱりと仕上げることで、秋刀魚の美味しさは十分に楽しめます。

秋刀魚の内臓を美味しく安全に食べる調理テクニック

塩焼きの基本と内臓を活かす焼き加減

秋刀魚の内臓を楽しむなら、やはり定番は塩焼きです。表面は香ばしく、中はふっくらと仕上げることで、内臓の旨味と苦味が絶妙に調和します。

焼く際のポイントは、「中火→強火」の火加減です。まず中火でじっくりと火を通し、最後に強火で皮をパリッと焼き上げることで、内臓にも十分に火が入りつつ、食感もよくなります。

さらに、焼く30分前に塩を振っておき、余分な水分を抜いてから焼くことで、臭みを抑え、内臓の苦味もまろやかに仕上がります。焼き過ぎると内臓が破裂しやすいため、表面の皮がパリっとしたタイミングで火を止めましょう。

苦味を和らげる食材との組み合わせ

内臓の苦味が気になる場合は、酸味や辛味を活用するのが効果的です。たとえば、すだちやレモンを搾って添えると、苦味がキュッと引き締まり、さっぱりとした後味になります。

また、大根おろしも定番の組み合わせ。辛味成分が脂を中和し、苦味を感じにくくしてくれます。ポン酢をかけるのも、風味を引き立てるよい手段です。

こうした食材と合わせることで、苦手な人でも内臓を無理なく楽しむことができ、秋刀魚本来の味を活かす調和のある一皿が完成します。

内臓を活用したアレンジ料理

秋刀魚の内臓は、塩焼きだけでなくさまざまな料理にも応用できます。たとえば、肝をペースト状にして醤油やみりんで伸ばし、タレとして使う「肝醤油焼き」は、深いコクと風味が魅力です。

また、秋刀魚を丸ごと使った「炊き込みご飯」もおすすめ。炊飯器に洗った米と一緒に秋刀魚をのせて炊くだけで、内臓の旨味が全体に染みわたり、濃厚な風味のご飯が楽しめます。

さらに、パスタのソースとして活用すれば、和風のボッタルガのような仕上がりに。苦味がアクセントとなり、大人向けの一品になります。どのレシピでも共通して言えるのは「十分に火を通す」こと。この一手間が安全性と美味しさを両立させる鍵です。

結局、秋刀魚の内臓は取るべき?判断のポイントまとめ

好みに合わせて柔軟に選ぶのが正解

秋刀魚の内臓を「取るべきか」「食べるべきか」という問いに、絶対的な正解はありません。大切なのは、自分の味覚や価値観に合った選択をすることです。

苦味を楽しむのが好きな方、食文化や栄養価を重視する方には、内臓を含めて丸ごと食べるスタイルが向いています。一方で、苦味や見た目に抵抗を感じる方、安全性に配慮したい方には、内臓を取り除く調理が最適です。

いずれにしても、無理をせず「自分に合った食べ方」を選ぶことが、秋刀魚を美味しく楽しむ最大のコツといえるでしょう。

鮮度と調理法が選択の分かれ目

秋刀魚の内臓を食べるかどうかは、魚の鮮度と調理の方法によっても左右されます。鮮度が良く、しっかりと加熱調理できる環境であれば、内臓を食べても大きな問題はありません。

しかし、見た目やにおいに違和感がある個体、または調理に不安がある場合は、無理をせず内臓を除去するのが無難です。寄生虫や食中毒のリスクはゼロではないため、判断には慎重さが求められます。

調理器具や火力、調理経験に応じて選択を変える柔軟さも、安全に楽しむための重要な視点となります。

試してみることで「自分の答え」が見える

最終的に、秋刀魚の内臓を食べるかどうかは、実際に試してみないとわからないこともあります。はじめは苦手だと思っていた人も、適切な調理や付け合わせで意外と美味しく感じるケースも少なくありません。

たとえば、すだちや大根おろしで苦味を和らげたり、タレにアレンジして食べることで、「食べられるかも」「意外とイケる」と感じる人も多いのです。初めは少量からチャレンジするのがおすすめです。

秋の味覚・秋刀魚をもっと楽しむために、内臓の有無を自分なりに選べるようになること。それが“食を楽しむ大人の知恵”と言えるでしょう。

まとめ|秋刀魚の内臓を食べるか取るか、自分に合った選択を

秋刀魚の内臓は、独特の苦味や栄養価、日本の食文化における役割など、さまざまな面で注目される部位です。食べるべきか、取るべきかの判断には正解はなく、「自分の体質や好み、調理環境に合っているか」が鍵になります。

食べる派には「大人の味わい」や「栄養の宝庫」としての魅力があり、食べない派には「リスク回避」や「味覚への配慮」といった合理的な理由があります。重要なのは、それぞれの立場を理解し、自分に合った食べ方を選ぶことです。

もし迷っているなら、まずは鮮度の良い秋刀魚を入手し、塩焼きで内臓つきのまま一口だけ試してみるのもよいでしょう。その際には、すだちや大根おろし、ポン酢などを添えることで苦味をやわらげ、食べやすくする工夫が有効です。

秋の短い旬を楽しむこの機会に、秋刀魚を「内臓ごと」楽しむか「丁寧に処理して」楽しむか、自分なりの答えを見つけてみてください。

あなたにとっての“最高の秋刀魚”が見つかりますように。